仲恺农业工程学院农业与生物学院源于1927年学校创办时设立的高级农科。目前,学院设有农学、种子科学与工程、植物保护、生物技术、生物科学、中草药栽培与鉴定等6个本科专业。学院拥有植物保护、作物学2个一级学科硕士学位授权点。学院采用本科教育与研究生教育并重的办学模式,共有本科生、研究生1800余人。学院现有教职工88人,其中专任教师65人,拥有省级以上人才10余人,省、部级科研平台10余个,国家级、省级一流专业3个。获省级教学成果一、二等奖10余项,省级科技奖励一、二等奖10余项,承担各级各类科研项目200余项,选育国家及省级审定(登记)作物新品种30余个,获得国家专利、软件著作权50余项,发表SCI、EI收录论文100余篇,其中2篇发表于国际顶级学术期刊《自然遗传学》。

https://nsxy.zhku.edu.cn/xygk/xyjj.htm

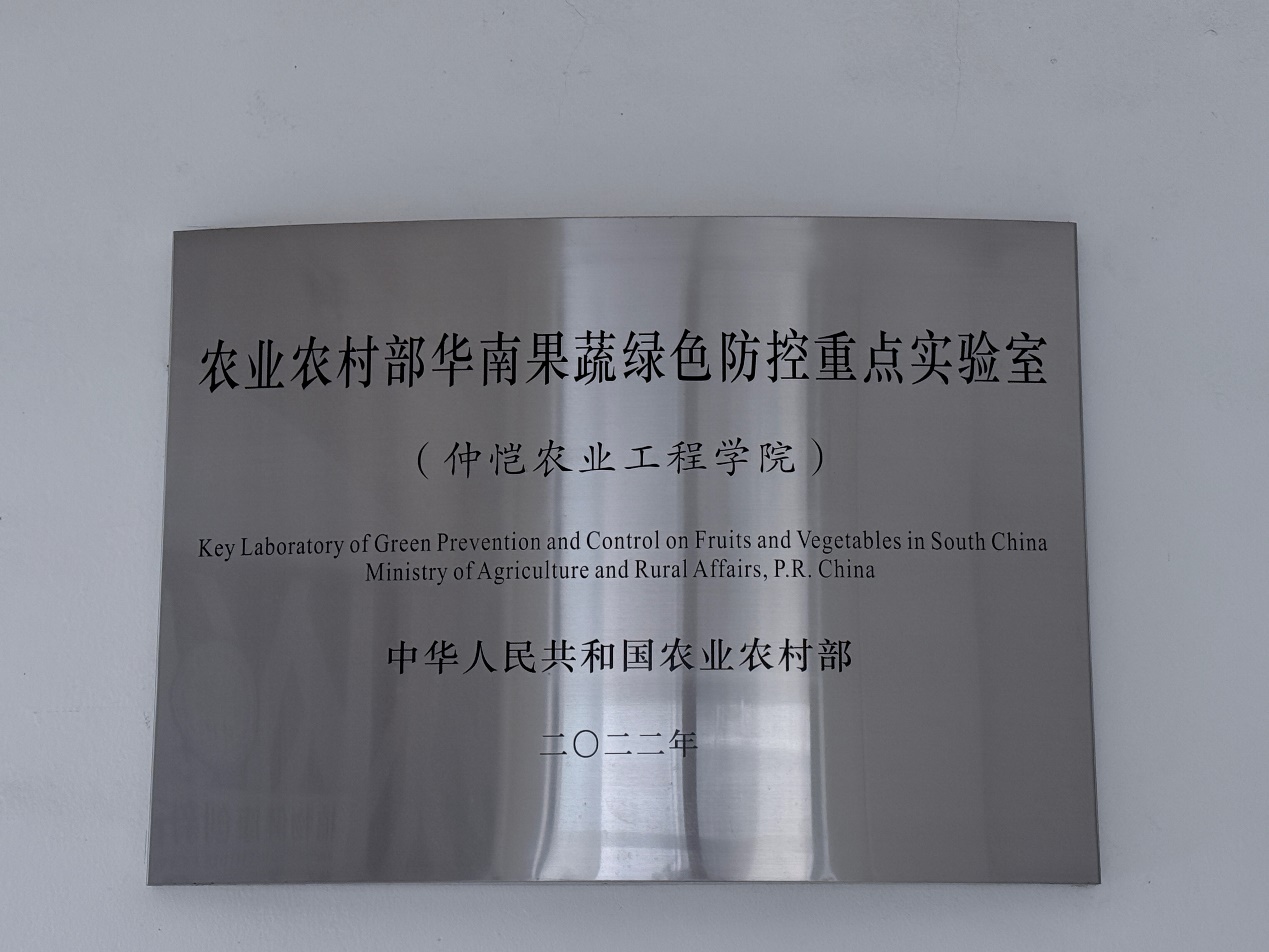

仲恺农业工程学院农业部华南果蔬绿色防控重点实验室

仲恺农业工程学院农业部华南果蔬绿色防控重点实验室立足岭南地区,针对岭南果蔬重大病虫害绿色防控的科学问题,围绕病虫害成灾机理、灾变预警、生态调控和精准防控开展研究,重点开展四个方面的工作。一是聚焦华南小型菌物资源的系统调查、收集、鉴定与分类,挖掘新的菌物物种资源,建立华南小型菌物种质资源库;采用多策略方法鉴定菌物中小分子活性化合物,分析其化学结构与功能,筛选对香蕉枯萎病、柑橘黄龙病、青枯病、草地贪夜蛾等华南重大病虫害具有拮抗作用的潜在菌株。二是聚焦柑橘黄龙病、香蕉枯萎病、香蕉鞘腐病、番茄青枯病等华南重大果蔬病害综合防控策略研发,探索病原菌/介体与寄主植物的互作机制,阐明植物识别和响应病原菌侵染的免疫机制,解析病原菌与介体的侵染和传播机制。三是聚焦果蝇、草地贪夜蛾、黄曲条跳甲、蛴螬、地老虎等钻蛀性和地下害虫的暴发机制研究及绿色防控体系研发,探索害虫为害成灾机制,阐明信息素化学传感机制。四是以植物内生芽孢杆菌和昆虫病原线虫为生物防治因子,开展纳米农药研发。

本实验室高度重视与其他高校的合作。这种合作对于促进学术交流、资源共享和提高教育质量至关重要。我们相信,通过这些合作,我们可以丰富学生的学习体验,并为整个学术界的发展做出贡献。

华南农业大学植物保护学院

华南农业大学植物保护学院是国内领先的植物保护研究与教育机构,历史悠久,学术实力雄厚。学院成立于2020年,其历史可追溯至20世纪初广东地区的植物保护研究。多年来,学院已发展成为该领域高级人才培养和科学研究的知名基地。我们的教师队伍由高素质的教育工作者和研究人员组成,其中80%以上拥有博士学位,许多人具有国际学术经验。学院拥有多位国家级和省级人才,并设有多个高水平研究平台,包括绿色农药国家重点实验室和9个省级研究中心。这些平台支持在微生物通讯、害虫暴发机制和绿色农药开发等领域的前沿研究。近年来,学院承担了220多项国家和省级研究项目,总经费超过3亿元。我们的研究人员在《Cell》《Nature Communications》《PNAS》等顶级期刊上发表了1000多篇论文。他们的工作在粉虱和红火蚁等入侵物种的可持续控制以及主要农作物病虫害的绿色管理方面取得了重大进展。

学院高度重视国际合作,与38个国家和地区的50多所大学和研究机构建立了合作关系。学院还提供全英文课程,并接待了众多国际学生和访问学者。我们致力于培养能够为农业可持续发展做出贡献的创新型和具有全球视野的人才。我们的毕业生有能力应对现代植物保护的挑战,并为国家现代化和全球农业发展做出了重要贡献。

微生物多样性与资源创新利用全国重点实验室

微生物多样性与资源创新利用全国重点实验室,是在多个原国家重点实验室基础上通过调整优化,依托微生物研究所建设。2023年由中国科学院批准筹建,经科技部审批于2024年底纳入全国重点实验室序列

实验室定位于面向我国生物经济产业微生物种质创新能力不足,底层生物技术未实现自主可控,核心菌种大部分依赖进口的瓶颈,认识和理解微生物生命活动规律,系统开展微生物多样性及微生物与环境和其它生命相互作用关系的发现、认知、利用原创性基础研究。突破基因编辑、蛋白设计、微生物组工程等关键底层技术,提升我国微生物多样性资源化利用和种质创新能力,为我国生物制造、生物经济产业链安全提供保障。

实验室以国家需求导向的应用基础研究为主要科研模式,布局了三个研究方向:微生物多样性与资源智能挖掘、微生物催化元件设计与基因组编辑技术,以及微生物细胞设计与微生物组工程。实验室以“中国普通微生物菌种保藏中心”,“国家微生物科学数据中心”、以及“中国科学院菌物标本馆”等平台为主要支撑,聚焦科学前沿与国家重大需求,打造微生物“发现-认知-利用”的创新价值链。 实验室历史悠久,最早可追溯至中国科学院植物研究所植病真菌研究室和黄海化学工业社菌学研究室,先后产生了戴芳澜、邓叔群、方心芳、阎逊初、张树政、魏江春、郑儒永、方荣祥、庄文颖等多位院士。

实验室是我国微生物多样性与分类学、真菌学、分子病毒学、细菌基因组学、工业生物技术、微生物生化与酶学、植物生物技术等领域和方向的主要开创者和奠基者;牵头编研《中国孢子植物志》,引领了国家微生物多样性调查,开创了我国微生物菌种保藏事业;打破国际垄断,奠定了我国氨基酸、维生素、及糖化工业的基础,研发了戊二胺、第三代月桂二酸等万吨级产品的生物制造技术,“维生素C新工艺”等14项科研成果获得国家级科技奖。

华南农业大学广东省微生物信号与作物病害防控重点实验室 , 华南农业大学

广东省微生物信号与作物病害防控重点实验室(以下简称"实验室")位于广州市天河区,成立于2012年,隶属于华南农业大学。经过十年的建设与发展,实验室已成为国内外微生物信号通讯与作物病害绿色防控研究与开发的重要科技创新基地。实验室围绕华南重要作物病害,设置"植物病原微生物信号与应用"、"病原菌与寄主植物互作"、"热带亚热带主要作物病害防控"三大研究方向。实验室以发现调控病原菌致病性的通讯系统为创新突破点,以阻断病原菌通讯系统的绿色安全防控技术开发为前瞻性目标,攻克核心技术难题,致力于服务乡村振兴,解决农业病害防控中的实际问题。实验室在农业微生物菌种资源收集与挖掘、新型微生物信号与通讯机制鉴定、微生物遗传改造新技术开发、微生物菌剂优化与应用等方面开展系统的多学科交叉研究,为创制和优化作物抗病促生肥料产品奠定理论和技术基础。

2024年,实验室在《Nature Genetics》《Nature Communications》《Annual Review of Microbiology》等权威期刊发表学术论文67篇;申请专利34件,其中授权12件;获得科研项目22项(其中国家级项目11项),总经费约792万元;专利许可交易额超过300万元;获得广东青年科技创新奖、中国农药工业协会科技奖一等奖等学术或创新奖励10项。

广东省科学院微生物研究所(IMGDAS)

广东省科学院微生物研究所(原广东省微生物研究所),其前身为中国科学院中南菌物研究站,1964年经国家科学技术委员会批准成立,1972年归属广东省科学院。依托该所,1999年经广东省机构编制委员会办公室批准成立广东省微生物分析检测中心。目前,全所共有职工430人,博士、硕士研究生161人,博士后11人。

作为具有热带亚热带特色和优势的微生物专业科研机构,已建成6个研究中心和以中国工程院院士为领军的高素质人才团队,拥有多个研究平台,包括省部共建华南应用微生物国家重点实验室、广东省微生物菌种保藏重点实验室、广东省微生物菌种保藏中心(GDMCC)、广东省微生物研究所菌物标本馆(GDGM)、华南菌物博物馆,以及经国家人力资源和社会保障部批准设立的博士后科研工作站。

共取得科技成果159项,其中达到国际先进水平83项,获国家、省、部级成果奖122项,授权专利500项。主持和参与制定、修订国家、行业、地方和团体标准140项,其中国家标准71项。发表国内外核心学术期刊论文2900余篇,出版科技专著43部。现已成为国内微生物应用基础研究、行业共性关键技术创新与科技服务、微生物高新技术成果转移转化的领先科研机构。近10年来,研究所主办或协办了"中丹电微生物学高端论坛""国际食品安全与健康工程科学技术高端论坛""中国菌物学会年会"等20余次国际国内学术会议。

中山大学附属第三医院

中山大学附属第三医院(原中山医科大学附属第三医院)始建于1971年,是广东省卫生健康委直属的三级甲等综合性医院。近年来,医院荣获"全国爱婴医院""广东省文明医院""全国医院文化建设先进单位""全国卫生系统先进集体"等荣誉称号。

医院现有天河院区(院本部)、岭南医院、粤东医院和肇庆医院(在建)四个院区。天河、岭南两院区占地面积14.9万平方米,建筑面积27.1万平方米;粤东院区占地面积约16.6万平方米,总建筑面积13.8万平方米;医院科研实力雄厚,人才济济。总体而言,我们的医院为广东省东部和西部的大量患者提供服务。多年来,医院的学科建设不断加强,国内外影响力日益扩大。

医院学科齐全,专科特色鲜明。作为中山大学医学部的主要临床教学基地,医院为本科生、研究生、住院医师及来自全国各地的进修生开展多学科培训。医院致力于打造高水平科研基地和高品质学术平台。

医院高度重视建设具有竞争力和凝聚力的文化体系,用先进文化武装全体员工。医院确立了院训、院徽和院歌,形成了独特的医院文化和强大的发展动力。秉承院训,弘扬"救死扶伤、求真务实、精益求精、团结协作"的精神,以"爱心、关怀、耐心"的工作作风,全体医护人员致力于为广东省及全国患者提供更加温馨、优质、高效的医疗服务。